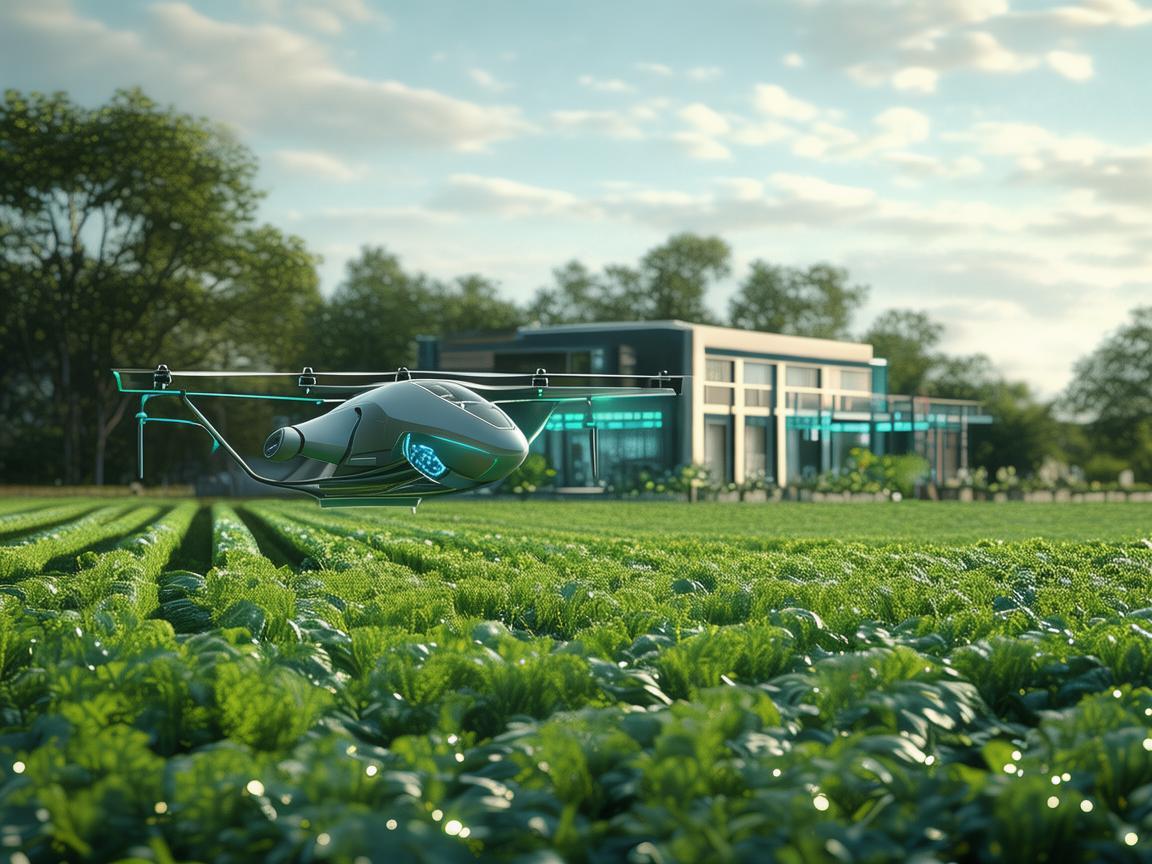

在现代农业发展进程中,无人机植保技术正发挥着日益重要的作用,它以高效、精准、环保等优势,为农作物的健康生长保驾护航,而当无人机植保技术遇上合成生物学,又会碰撞出怎样的火花呢?

合成生物学是一门新兴的交叉学科,它通过对生物体进行基因编辑和设计,创造出具有特定功能的生物系统,在无人机植保领域,合成生物学的应用为解决病虫害防治、提高农作物产量和品质等问题提供了全新的思路和方法。

合成生物学可以用于改造微生物,使其成为高效的生物农药,传统的化学农药虽然在病虫害防治方面效果显著,但长期使用会带来环境污染和农药残留等问题,利用合成生物学技术,可以设计出能够特异性识别和杀死害虫或病原菌的微生物菌株,这些微生物可以通过无人机精准地喷洒到农作物上,在田间定殖并发挥作用,既能有效控制病虫害,又能减少对环境的负面影响,科学家们可以对一些细菌进行基因改造,使其分泌出具有杀虫活性的蛋白质,或者对真菌进行优化,增强其对特定病原菌的拮抗能力,通过无人机将这些经过改造的微生物均匀地施用到农田中,它们就像一支支隐形的“生物部队”,在农作物周围构筑起一道天然的防线,抵御病虫害的侵袭。

合成生物学有助于培育具有抗逆性的农作物品种,通过基因编辑技术,可以将一些与抗病虫害、耐逆境相关的基因导入农作物基因组中,使它们具备更强的生存能力,无人机植保技术则可以在品种选育和田间试验阶段发挥重要作用,利用无人机搭载高分辨率的成像设备,可以对不同品种的农作物在生长过程中的表现进行实时监测,包括病虫害发生情况、生长态势等,结合合成生物学培育出的新品种,通过无人机的精准观测和数据收集,能够快速筛选出最具潜力的品种,并及时调整种植策略,将抗虫基因转入棉花植株中,然后利用无人机监测棉花在整个生育期内的虫害情况,对比不同转基因棉花品种的抗虫效果,从而进一步优化基因编辑方案,培育出更加抗虫的棉花品种。

合成生物学还能为无人机植保提供更智能的决策支持系统,通过对农作物生长环境和病虫害发生规律的深入研究,结合合成生物学的知识,可以构建复杂的数学模型和算法,这些模型可以根据无人机采集到的实时数据,如气象条件、土壤肥力、作物生长状况等,预测病虫害的发生趋势,并给出精准的防治建议,无人机操作人员可以根据这些智能决策系统的提示,及时调整植保作业方案,实现更加科学、高效的植保管理。

无人机植保技术与合成生物学的融合,为现代农业的可持续发展带来了新的机遇,它们相互促进、协同发展,将在未来农业生产中发挥越来越重要的作用,助力我们实现绿色、高效、优质的农业发展目标。

添加新评论